Janamejaya

| जनमेजय | |

|---|---|

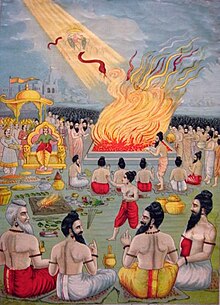

Ilustrasi Janamejaya dalam suatu lukisan yang menggambarkan upacara pengorbanan ular, dari Razmnama atau Mahabharata versi bahasa Persia (abad ke-17). | |

| Tokoh legenda India | |

| Nama | Janamejaya |

| Ejaan Dewanagari | जनमेजय |

| Ejaan IAST | Janamejaya |

| Kitab referensi | Mahabharata, Bhagawatapurana, dan Purana lainnya. |

| Asal | Hastinapura, Kerajaan Kuru |

| Kediaman | Hastinapura |

| Kasta | kesatria |

| Profesi | raja |

| Dinasti | Kuru |

| Ayah | Parikesit |

| Ibu | Madrawati/Irawati |

| Istri | Wapustama |

| Anak | Satanika |

Janamejaya (Dewanagari: जनमेजय; IAST: Janamejaya) adalah nama seorang raja dalam legenda Hindu dan sejarah India. Menurut konteks sejarah, ia memerintah Kerajaan Kuru pada Zaman Weda Pertengahan (1000 SM).[1] Bersama Parikesit―ayah sekaligus pendahulunya―ia memegang peranan penting dalam persatuan negeri Kuru, penyusunan sloka-sloka Weda menjadi suatu himpunan, dan pengembangan upacara-upacara srauta yang ortodoks, sehingga mengantarkan negeri Kuru menjadi suatu kawasan politik dan kebudayaan yang dominan di India Utara.

Janamejaya disebutkan dalam wiracarita dan kitab legenda Hindu, yaitu Mahabharata dan sejumlah Purana. Menurut catatan dalam Mahabharata dan Purana, ia memerintah Kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahannya yang bernama Hastinapura. Menurut Mahabharata, ia anak dari Parikesit, yang memiliki enam adik bernama Kaksasena, Ugrasena, Citrasena, Indrasena, Susena, dan Nakasena. Ia diangkat menjadi raja pada usia yang masih muda setelah ayahnya tewas dipagut Naga Taksaka. Janamejaya menyelenggarakan upacara pengorbanan ular demi membalas dendam. Namun, upacara tersebut dibatalkan karena permintaan seorang resi muda bernama Astika. Untuk melipur duka sang raja akibat kegagalannya menyelenggarakan pengorbanan ular, Wesampayana mengisahkan cerita Mahabharata kepadanya.

Dalam himpunan pertama naskah Mahabharata (Adiparwa) disebutkan seorang Janamejaya yang merupakan putra Raja Puru. Menurut Mahabharata, Janamejaya tersebut merupakan leluhur Raja Janamejaya putra Parikesit.

Dalam kepustakaan Weda[sunting | sunting sumber]

Kitab-kitab Weda samhita memiliki pustaka-pustaka pendamping yang disebut "brahmana", berfungsi sebagai penjelas dari ritual-ritual yang tertera pada samhita. Dalam kitab Aitareyabrahmaṇa termaktub bahwa Janamejaya merupakan seorang penakluk yang agung, dan purohita-nya (pendeta keluarga) bernama Tura Kawaseya (Kāvaṣeya) memahkotainya sebagai raja dan mengurus upacara aswamedha (korban kuda) yang diselenggarakannya. Tertulis pula bahwa pada suatu upacara ia tidak menggunakan jasa pendeta dari klan Kasyapa (Kaśyapa) melainkan klan Butawira (Bhūtawīra). Kemudian keluarga Asitamrega (Asitamr̥ga) yang merupakan keturunan dari klan Kasyapa digunakan jasanya kembali oleh Janamejaya.

Kitab Satapathabrahmana disebutkan bahwa ia dan para saudaranya—Ugrasena, Bimasena (Bhīmasena), dan Srutasena (Śrutasena)—melaksanakan upacara aswamedha, dipimpin oleh Indrota Daiwapa Sonaka (Daivāpa Śaunaka), untuk membersihkan diri mereka dari kekotoran batin. Kedua kitab Brāhmaṇa tersebut tadi menyatakan bahwa ibukota sang raja adalah Asandiwanta (Āsandīvant).

Kitab Gopathabrahmana mengandung cerita yang "absurd" tentang Janamejaya dan dua angsa jantan.[2][3]

Kitab Pancawingsabrahmana menyebutkan seseorang bernama Janamejaya yang menjadi pendeta dalam suatu upacara pengorbanan ular, tetapi cendekiawan sekaligus Indolog Macdonell dan Keith menganggapnya sebagai Janamejaya yang berbeda dengan penguasa negeri Kuru.[4]

Konteks sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejarawan India H.C. Raychaudhuri menyimpulkan bahwa zaman Parikesit, ayah Janamejaya, pada abad ke-9 SM.[5] Indolog Michael Witzel menyatakan bahwa Dinasti Parikesit (Pārikṣita) ada kaitannya dengan keberadaan kebudayaan gerabah hitam dan merah di Punjab serta bagian barat dan selatan India Utara, yang secara arkeologi muncul pada masa 1180 SM.[6]

Sejarawan H. C. Raychaudhuri menyatakan bahwa ada dua Parikesit dan Janamejaya pada silsilah yang tercatat pada naskah Itihasa dan Purana, tetapi meyakini bahwa deskripsi tentang Janamejaya yang kedua lebih cocok sebagai raja Periode Weda, sementara deskripsi tentang yang pertama amat jarang dan tidak konsisten. Namun Raychaudhuri juga mempertanyakan apakah memang ada dua raja berbeda yang bernama sama. Ia menyimpulkan bahwa ada penyisipan pada naskah-naskah silsilah pada tradisi Pasca-Periode Weda Akhir, yang juga menyebabkan adanya dua nama Parikesit, mungkin diciptakan oleh para penulis silsilah untuk menanggulangi anakronisme pada bagian-bagian akhir Mahabharata, sebagai penggandaan nama dari satu orang yang sama yang tidak meninggalkan suatu tradisi yang bertahan dalam genealogi kerajaan Kuru.[7]

Empat lempeng inskripsi tembaga yang diduga berasal dari zaman pemerintahan Janamejaya ditemukan pada abad ke-20. Namun, para sejarawan membuktikan bahwa benda tersebut merupakan artefak palsu.[8][9]

Dalam legenda[sunting | sunting sumber]

Menurut kitab Mahabharata, Janamejaya adalah putra Raja Parikesit dengan Ratu Madrawati atau Irawati.[10] Ia merupakan cucu kesatria Abimanyu, dan merupakan cicit dari kesatria Arjuna, kesatria masyhur dalam Mahabharata. Ia diangkat menjadi raja setelah ayahnya mangkat. Peran pentingnya dalam Mahabharata ialah sebagai pendengar bagi narasi tentang para leluhur Janamejaya, yang disampaikan oleh Wesampayana, murid Byasa. Wesampayana menceritakan kisah para leluhur Janamejaya setelah sang raja gagal melangsungkan sarpa satra (upacara pengorbanan ular) yang diadakan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Sebelumnya, isi Mahabharata telah dituturkan oleh Byasa kepada Wesampayana.[11]

Upacara pengorbanan ular[sunting | sunting sumber]

Dalam Adiparwa, himpunan pertama Mahabharata dikisahkan bahwa Janamejaya menaklukkan daerah Taksasila (Taxila). Di sana, sang raja bertemu seorang brahmana bernama Utangka. Ia memberitahu Janamejaya bahwa seekor naga bernama Taksaka bertanggung jawab atas kematian Parikesit, ayah sang raja.[12] Janamejaya meneliti kebenaran cerita tersebut, dan para menterinya membenarkan. Akhirnya ia mengadakan upacara pengorbanan ular untuk menyapu seluruh spesies mereka dari muka Bumi. Upacara tersebut dikenal dengan sebutan Sarpasatra atau Sarpahoma.[13]

Setelah sarana dan prasarana sudah lengkap, sang raja menyelenggarakan upacara. Api di tungku pengorbanan berkobar-kobar. Dengan mantra-mantra suci yang dibacakan oleh para brahmana, beribu-ribu ular (naga) melayang di langit (bagaikan terhisap) dan lenyap ditelan api pengorbanan. Pada saat pengorbanan berlangsung, munculah seorang brahmana bernama Astika. Ia memohon dengan sangat tulus kepada Maharaja Janamejaya agar menghentikan pengorbanan ular tersebut. ia mengatakan bahwa upacara tersebut tidak pantas untuk dilakukan. Karena merasa terharu dengan ketulusan Astika, Janamejaya menghentikan upacaranya.

Setelah Astika menggagalkan upacara yang dilangsungkan sang raja, Janamejaya dikunjungi oleh Resi Byasa beserta murid-muridnya, salah satunya ialah Wesampayana. Janamejaya memohon agar Byasa menuturkan kisah para leluhurnya, tetapi Byasa melimpahkannya kepada Wesampayana. Wesampayana pun menuturkan sebuah kisah panjang untuk sang raja, yaitu kisah para kakek buyutnya―Pandawa dan Korawa―hingga pertempuran besar di Kurukshetra.

Penuturan Mahabharata[sunting | sunting sumber]

Dalam naskah Mahabharata terjemahan Kisari Mohan Ganguli, penuturan kisah utama Mahabharata—perselisihan antara Pandawa dan Korawa—dimulai pada kitab Adiparwa, himpunan pertama Mahabharata, bagian Adiwangsawatarana-parwa, bab 59. Bab tersebut diawali dengan permohonan Janamejaya agar Wesampayana menceritakan kisah para leluhurnya, sebagaimana yang sudah dicatat oleh Byasa.

Wahai brahmana, engkau telah melihat dengan mata kepalamu sendiri, tingkah polah para [keturunan] Kuru dan Pandawa. Aku bersemangat untuk mendengarkan sejarah mereka darimu. Apa penyebab perpecahan di antara mereka yang diakibatkan oleh perbuatan luar biasa tersebut? Mengapa pula pertempuran besar—yang menyebabkan kematian insan yang tak terhitung banyaknya—terjadi di antara para leluhurku, yang pikiran jernihnya dikaburkan oleh takdir? Wahai brahmana mulia, ceritakanlah kepadaku segala hal yang terjadi sejelas-jelasnya.[14]

— Janamejaya kepada Wesampayana (Mahabharata, I:60)

Sesuai keinginan Janamejaya, Wesampayana memulai dari ikhtisar perseteruan antara Pandawa dan Korawa. Kemudian kisah berlanjut tanpa kronologis dan meloncat-loncat karena mengikuti kehendak sang raja. Maka dari itu percakapan antara Janamejaya dan Wesampayana menentukan mana cerita yang didahulukan dan mana yang belakangan. Kilas balik yang tercatat meliputi kisah Santanu dan Satyawati, kemudian kelahiran Karna dan Kresna, kisah awal mula kehidupan Drona, kisah para leluhur sang raja, yaitu Duswanta, Sakuntala, dan Bharata, serta kakek moyangnya yang bernama Yayati (keturunan Pururawa) yang menurunkan lima putra dan mendirikan lima suku besar di India. Lima suku tersebut diturunkan oleh Yadu, Tuwasu, Druhyu, Anu, dan Puru. Leluhur Janamejaya diturunkan oleh Puru. Garis keturunan berlanjut kepada keluarga keraton Hastinapura (Pandu, Dretarastra, Pandawa, Korawa).

Secara garis besar, Mahabharata merupakan cerita berbingkai, dengan setiap cerita diawali oleh percakapan antara Janamejaya dan Wesampayana. Klimaksnya ialah pertikaian Pandawa melawan sepupu mereka yaitu para Korawa, yang dipimpin oleh Duryodana. Pertikaian tersebut memuncak jadi suatu pertempuran, yang kemudian dikenal sebagai pertempuran besar di daratan Kurukshetra (Dewanagari: कुरुक्षोत्रयुद्ध; IAST: Kurukṣetrayuddha) atau Bharatayuddha (perang antara keturunan Bharata). Bagian awal Bhismaparwa―jilid Mahabharata keenam yang mengandung awal perang Kurukshetra―diawali oleh pertanyaan Janamejaya kepada Wesampayana:

Bagaimanakah jalannya pertempuran para perwira Kuru, Pandawa, dan Somaka, serta para raja berjiwa besar dari berbagai kerajaan yang telah berkumpul di tempat tersebut?[15]

— Janamejaya kepada Wesampayana (Mahabharata, VI:1)

Wesampayana menguraikan gambaran persiapan perang di Kurukshetra kepada Janamejaya pada bagian awal Bhismaparwa, tetapi kemudian disisipi dengan kisah percakapan antara Dretarastra dengan Sanjaya tentang keadaan dunia, kemudian narasi dibawakan oleh Sanjaya, termasuk bagian yang mengandung ajaran Bhagawadgita. Narasi Sanjaya berakhir setelah kisah perang usai, dan diambil alih kembali oleh Wesampayana.

Kisah Mahabharata ditutup dengan uraian dari Wesampayana tentang pahala-pahala yang diperoleh apabila seseorang mempelajari dan menghayati kisah dan ajaran dalam Mahabharata secara sungguh-sungguh. Bagian tersebut diawali dengan pertanyaan Janamejaya:

Wahai orang suci, sebaiknya upacara apakah yang ditempuh seorang terpelajar untuk menyimak [kisah] Bharata? Apakah pahalanya [yang diperoleh dengan mendengarkannya]? Dewa-dewi apakah yang dimuliakan selama beberapa parana (babak pembacaan kitab suci)? Wahai orang suci, derma apakah yang harus dipersiapkan oleh seseorang, pada setiap parwa atau hari suci [selama berlangsungnya pembacaan kitab tersebut]? Bagaimana seharusnya kualifikasi orang yang membaca kitab tersebut? Jelaskanlah kepadaku tentang semua hal itu![16]

— Janamejaya kepada Wesampayana (Mahabharata, XVIII: 6)

Wesampayana menjawab pertanyaan Janamejaya sekaligus menutup kisah Mahabharata dengan uraian panjang lebar tentang kemulian serta pahala yang diperoleh seseorang yang menyimak kisah Mahabharata dengan sungguh-sungguh, dengan tata upacara yang sesuai dan dengan dipimpin oleh pelantun kitab suci yang berkualifikasi.[16]

Peninggalan[sunting | sunting sumber]

Upacara pengorbanan ular atau Sarpasatra dilakukan di tepi sungai Arind di Bardan, sekarang dikenal sebagai "Parham", perubahan kata dari "Parikshitgarh", Uttar Pradesh.[17] Sebuah ceruk batu konon dibangun oleh Janamejaya sebagai lokasi kolong pengorbanan ular-ular, yang kini digenangi air, dikenal sebagai Parikshit kund, masih ada di Distrik Mainpuri.[17] Di dekat kota tersebut ada khera yang besar dan tinggi berisi reruntuhan sebuah benteng dan beberapa pahatan di atas batu ditemukan. Konon berasal dari zaman Parikesit.[17]

Keluarga dan keturunan[sunting | sunting sumber]

Dalam kitab Mahabharata, disebutkan bahwa Janamejaya memiliki enam saudara: Kaksasena, Ugrasena, Citrasena, Indrasena, Susena, dan Nakasena.[18] Janamejaya menikahi Wapustama, putri Suwarnawarma, penguasa negeri Kasi.[19] Mereka memiliki dua putra bernama Satanika dan Sankukarna.[20] Satanika menikahi putri dari Kerajaan Wideha, kemudian memiliki seorang putra bernama Aswamedadata.

Menurut kitab Bayupurana dan Matsyapurana, terjadi perselisihan antara dia dengan Wesampayana. Kemungkinannya, setelah perselisihan tersebut, ia makzul lalu digantikan oleh putranya, Satanika.[21] Menurut sumber lain, Janamejaya digantikan oleh Aswamedadata, cucunya.[22][23] Cucu Aswamedadata yaitu Nicaksu mendirikan klan Watsa, percabangan klan Kuru.[24][25]

Tokoh bernama sama[sunting | sunting sumber]

Selain Janamejaya putera Parikesit, terdapat Janamejaya lain yang merupakan:

- Seorang tokoh dalam Mahabharata, putra Puru dan Kosalya, leluhur Pandawa dan Korawa. Janamejaya melangsungkan upacara aswamedha sebanyak tiga kali, sebelum dia mangkat. Janamejaya menikah dengan Ananta, dan memiliki putra bernama Pracinwan.

| Didahului oleh: Puru |

Raja Dinasti Candra ke-6 |

Diteruskan oleh: Pracinwan |

- Seorang tokoh dalam Mahabharata, putra Durmuka, memihak Pandawa dalam Baratayuda.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

- ^ Michael Witzel (1989), Tracing the Vedic dialects in Dialectes Dans Les literatures Indo-Aryennes ed. Caillat, Paris, 97–265.

- ^ Macdonell, Arthur Anthony; Keith, Arthur Berriedale (1912). Vedic Index of Names and Subjects. I. John Murray. hlm. 72, 78–79, 273–274, 314.

- ^ Raychaudhuri 1923, hlm. 11.

- ^ Macdonell, Arthur Anthony; Keith, Arthur Berriedale (1912). Vedic Index of Names and Subjects. I. John Murray. hlm. 78–79, 273–274, 314.

- ^ Raychaudhuri 2006, hlm. 29-30.

- ^ Michael Witzel (1989), Tracing the Vedic dialects, p.141

- ^ Raychaudhuri (1996), pp.2-19

- ^ Richard Salomon (1998). Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and the Other Indo-Aryan Languages. Oxford University Press, USA. hlm. 167. ISBN 978-0-19-509984-3.

- ^ Shankar Goyal (1996). History writing of early India: new discoveries and approaches. Kusumanjali. hlm. 1. OCLC 34752382.

- ^ Raychaudhuri 2006, hlm. 15, 35n.

- ^ Vaidya P.L. and A.D. Pusalkar (1962, reprint 2003). The Mahabharata: Its History and Character in S. Radhakrishnan (ed.) The Cultural Heritage of India, Vol.II, Kolkata: The Ramakrishna Mission Institute of Culture, ISBN 81-85843-03-1, p.60

- ^ Mani, Vettam (1975). Puranic Encyclopaedia: A Comprehensive Dictionary With Special Reference to the Epic and Puranic Literature. Delhi: Motilal Banarsidass. ISBN 0-8426-0822-2.

- ^ "Section L (Astika Parva continued) Mahabharata". Sacred texts.com.

- ^ Kisari Mohan Ganguli (1883―1896), "Adivansavatarana-parva: Section LX", The Mahabharata of Krishna Dvaipayana Vyasa, Book 1: Adi Parva (dalam bahasa Inggris), Calcuta

- ^ Kisari Mohan Ganguli (1883―1896), "Jamvu-khanda Nirmana Parva: Section I", The Mahabharata of Krishna Dvaipayana Vyasa, Book 6: Bhishma Parva (dalam bahasa Inggris), Calcuta

- ^ a b Kisari Mohan Ganguli (1883―1896), "Section 6", The Mahabharata of Krishna Dvaipayana Vyasa, Book 18: Svargarohanika Parva (dalam bahasa Inggris), Calcuta

- ^ a b c Sarpa Yaga, Vyasa Online

- ^ Journal of the Department of Letters by University of Calcutta (Dept. of Letters), Publ. Calcutta University Press, 1923, p2

- ^ Kisari Mohan Ganguli (1883–1896), "Astika Parva: Section XLIV", Mahabharata of Krishna Dvaipayana Vyasa, Sacred-Texts.com

- ^ Swami Harshananda, Janamejaya (dalam bahasa Inggris), Hindupedia, diakses tanggal 24 Mei 2024

- ^ Misra, V.S. (2007). Ancient Indian Dynasties, Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, ISBN 81-7276-413-8, p.278

- ^ Raychaudhuri, Hem Channdra (1923). Political history of ancient India, from the accession of Parikshit to the extinction of the Gupta dynasty. Robarts - University of Toronto. Calcutta, Univ. of Calcutta.

- ^ Wilson, Horace H. (1868). Select Works: "The" Vishnu Purana ; 4 : a system of Hindu mythology and tradition ; translated from the original Sanskrit, and illustrated by notes derived chiefly from other Puranas (dalam bahasa Inggris). Trübner.

- ^ Raychaudhuri, Hemchandra (1972). Political History of Ancient India. Calcutta, India: University of Calcutta. hlm. 117–118.

- ^ Pargiter, F.E. (1972), Ancient Indian Historical Tradition, Delhi: Chaunan, hlm. 269-270

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

- (Inggris) Janamejaya's Sarpa Yaga (Snake Sacrifice) (Upacara pengorbanan ular oleh Janamejaya)

| Didahului oleh: Parikesit |

Raja Hastinapura Dinasti Kuru |

Diteruskan oleh: Satanika |